Recensione Topolino 3401

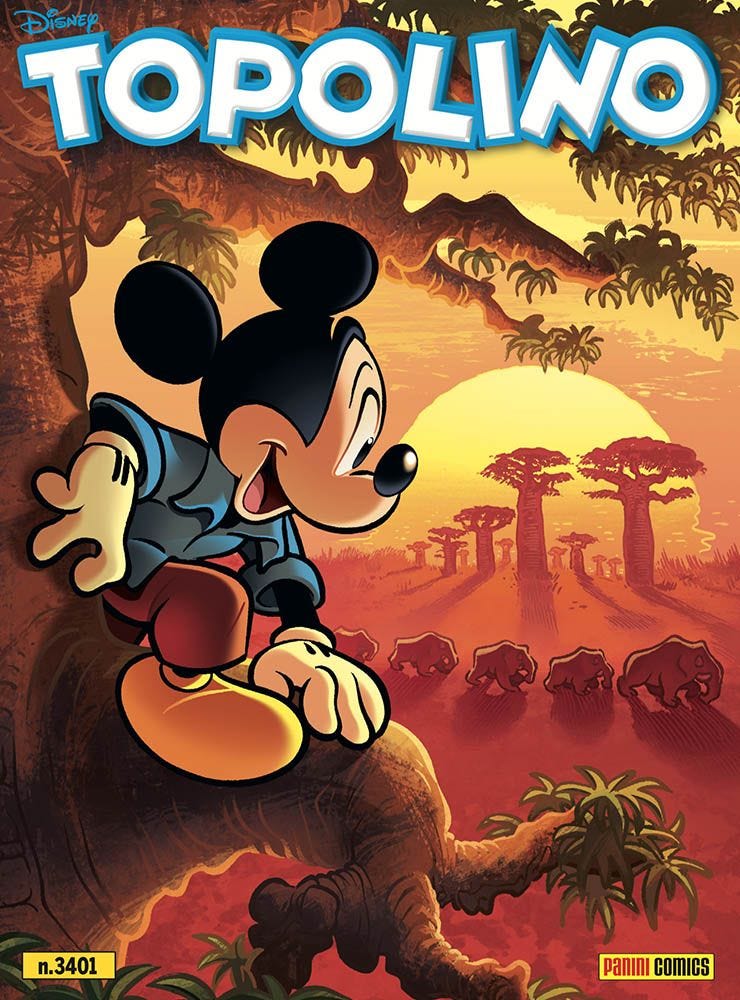

Che le copertine di

Topolino stiano diventando il miglior biglietto da visita del settimanale lo testimonia quella del numero di questa settimana, disegnata da

Paolo Mottura ma soprattutto colorata da un ispirato

Andrea Cagol. Ed è questo biglietto da visita, del resto, il miglior ricordo a fine lettura, stavolta. Il numero infatti non è di quelli che brillano, nonostante una buona dose di carte in principio interessanti: una storia d’apertura tutta opera di

Giuseppe Zironi, dedicata alla ormai rodata serie

Topolino giramondo, la terza puntata della nuova storia di

Marco Gervasio con protagonista Fantômius, e la concomitanza con i

120 anni dalla morte di Giuseppe Verdi, che ispirano l’allegato

Topolibro curato da

Serena Colombo, con i redazionali di

Francesco Gerbaldo, e presentato dalla giovane direttore d’orchestra

Beatrice Venezi. Ne forniremo una recensione qui sul sito nei prossimi giorni: restate sintonizzati!

A tal proposito, una parola sull’anniversario verdiano è spesa in un editoriale di tre pagine firmato da

Francesca Agrati, che nomina alcune opere significative e rimanda alla live del 27 gennaio scorso con protagonista il direttore Venezi di cui si è detto sopra. La live è recuperabile

qui, e ci permettiamo di consigliarne sentitamente la visione: l’ospite è intelligente, interessante e piacevole da ascoltare; un toccasana nella spesso inevitabile autoreferenzialità delle live Panini.

Ma andiamo con ordine. La storia di esordio,

Topolino nella terra dei meriteri, ha uno svolgimento completamente lineare, sebbene narrato da Topolino ai suoi amici in

flashback; anzi gli ascoltatori si lanciano in una serie di commenti e sottolineature dei passaggi della storia la cui insistenza non appare completamente inquadrabile. I disegni, dotati come sempre del solido e prezioso fascino zironiano, in questa occasione non sembrano forse i più adatti all’enfasi che si pone su grandi inquadrature e narrazioni estasiate.

La precisione!

Ecco dunque un lavoro che si inserisce bene come capitolo del ciclo a cui appartiene, come nota paesaggistica forse, ma che non è riuscito purtroppo a ispirare in chi scrive queste righe quella dose di

“mal d’Africa” che sembra essere, in fondo, il suo più sincero e del resto molto legittimo obiettivo.

Menzione d’obbligo per il comprimario che affianca Topolino, un personaggio volutamente ma forse troppo programmaticamente “grigio”: una zona d’ombra dotata, una volta tanto, di motivazioni degnissime, ma sviluppate e presentate in maniera forse troppo compressa: un difetto non nuovo alle storie topolinesche. E un po’ trascurata appare la giustificazione della presenza di certi animali dove non dovrebbero essere… ma non riveliamo troppo.

Prima della storia successiva c’è spazio per un interessante approfondimento su una serie di curatissime

miniature urbane, edifici in piccola scala (realizzati anche con materiali riciclati) opera di un gruppo di anonimi artisti svedesi e che spuntano qua e là in alcune città della Svezia.

Ed ecco dunque

Distopia, la nuova puntata della storia di Fantômius alle prese con i guai temporali di Lady Senape. Rispetto all’episodio precedente qui l’azione si diluisce, e cerca piuttosto di far addensare alcune atmosfere piovose entro cui calare la prospettiva destabilizzante di

una Paperopoli in mano a Cuordipietra Famedoro. Daccapo, i disegni talvolta mancano l’aggancio all’obiettivo: un peccato, perché forse un tratto più abituato a toni cupi e “sotterranei” avrebbe fatto fare un salto di qualità all’atmosfera. L’uso della pioggia battente però ben si sposa con le geometrie gervasiane, e la clandestinità imposta dai decreti di Famedoro fa il suo mestiere regalandoci varie pagine genuinamente “carbonare”.

Che cos’è il terzo Stato? Tutto. Che cosa è stato finora? Nulla. Che cosa chiede? Di essere Fantômius. C’è semmai da chiedersi perché mai Famedoro sia venuto a Paperopoli, cosa ne abbia pensato Paperone, perché Fantômius fosse l’unico baluardo della libertà dei paperopolesi, come e perché la stessa Paperopoli sia retta di fatto da una oligarchia di maggiorenti

Che cos’è il terzo Stato? Tutto. Che cosa è stato finora? Nulla. Che cosa chiede? Di essere Fantômius. C’è semmai da chiedersi perché mai Famedoro sia venuto a Paperopoli, cosa ne abbia pensato Paperone, perché Fantômius fosse l’unico baluardo della libertà dei paperopolesi, come e perché la stessa Paperopoli sia retta di fatto da una oligarchia di maggiorenti (particolare realisticissimo questo se non fossero, i maggiorenti, una sorta di nobiltà importata di peso dall’Europa; ma questa è una bizzarria ben radicata nell’universo all’italiana di

Topolino), e altri passaggi la cui giustificazione forse scopriremo in seguito. Di certo la presenza di una minaccia solida e l’imprevedibilità – ad oggi – della soluzione sono una cosa buona per il mondo delle storie lunghe su

Topolino; appuntamento alla prossima settimana per capire se lo scioglimento dell’intreccio sarà all’altezza dei “nomi” coinvolti.

Il resto del numero vive di strani matrimoni. Sorvolando sulla rubrica di

Fabio Licari dedicata ai “Tre grandi tenori del gol” (ma è davvero una buona scelta proporre ai bambini, indirettamente, dei modelli come i calciatori, con tutto quello che combinano quotidianamente?), l’idea di rimpicciolire i nipotini in

Qui, Quo, Qua in: Viaggio nel micromondo, sebbene ben supportata da un coscienzioso ed espressivo

Giampaolo Soldati, rivela forse le incertezze ai dialoghi di un

Sergio Cabella ritornato sul settimanale in veste di sceneggiatore: i battibecchi fra i nipotini, a lungo andare, appaiono sovraccaricare la scena e privarla sia del gusto della scoperta che di una residua tensione. Specie se fanno il paio con la sostanziale ripetizione della stessa situazione al variare degli insetti coinvolti. Ma a proposito di questi, è una rubrica sugli

onischi a cura di

Barbara Garufi a restituirci il giusto e gradevole carattere didascalico che la materia della storia presuppone.

Uhm…

Uhm… La storia paperoghesca di

Pietro Zemelo, poi, si colloca in una buona media umoristica ma si avvale dei disegni forse un poco appannati di

Valerio Held: chi scrive questa recensione ha sempre apprezzato l’autore veneto, ma stavolta si è trovato un poco sorpreso dal rendimento dei disegni. Per il resto, la storia ha la durata e il tono commisurato alla sua semplicità di fondo, e scorre via come dovuto.

E infine, in

Storia Papera: Il Barocco, la palpabile esperienza sceneggiatoria di

Augusto Macchetto si trova costretta in un soggetto poco memorabile e con dei disegni un poco pesanti, opera del veterano

Emilio Urbano. È da tempo che Macchetto si concentra su soggetti votati intenzionalmente alla ciclicità, sfruttando quello che a noi appare il suo incontestato e invidiabile punto di forza:

la capacità di intessere ricorrenze, tormentoni e riflussi di linee umoristiche nelle proprie storie. Qui tutto ciò si appaia a un blando intento didascalico che riesce, in ogni caso, ad istruirci positivamente sulla natura delle

Wunderkammer settecentesche.

Un po’ di sano intento didattico

Un po’ di sano intento didattico Come di consueto, il numero è chiuso da una autoconclusiva di

Tito Faraci e

Luka Bonardi: una freddura che lascia come sempre molto perplessi.

Appuntamento dunque alla prossima settimana per la conclusione delle storie a puntate e per una nuova storia di Marco Nucci!

Voto del recensore:

2/5

Papersera.net

Papersera.net Leggi la recensione

Leggi la recensione