Recensione Almanacco Topolino 13Comincia il

terzo anno di questa nuova serie di

Almanacco Topolino e porta ancora novità e storie da scoprire e riscoprire. Un albo che si muove su un

filo conduttore che va

dal Medioevo al mito fino al fiabesco, come esposto anche nell’editoriale di apertura dell’albo a cura di Davide Del Gusto, e che vuole anche prendere in considerazione

due celebrazioni in chiave disneyana.

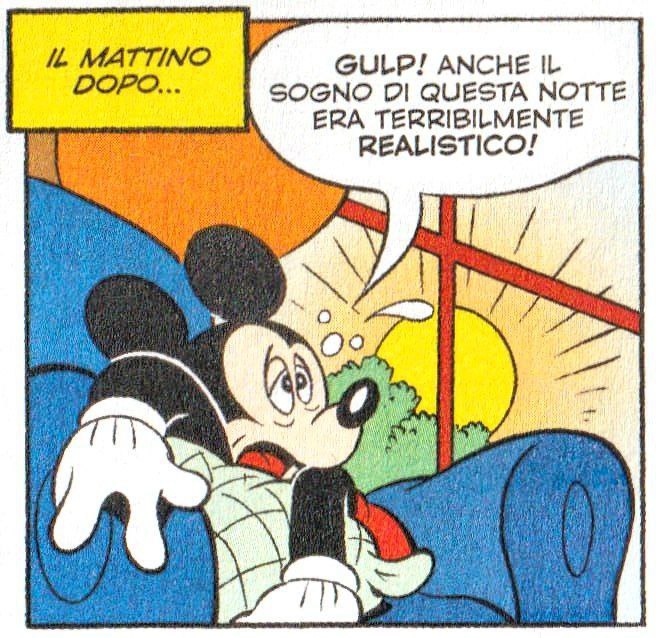

Incubi più che reali per Topolino.

Senza indugio alcuno, cominciamo dalla

copertina di Emanuele Baccinelli e Mario Perrotta, ancora una volta un omaggio alle classiche copertine della prima serie di

Almanacco Topolino, e che a sua volta è un

rifacimento a quella realizzata da Barks per

Uncle Scrooge n. 37 del 1961.

Si apre questa selezione con una storia della coppia prolifica dei fratelli Barosso (disegni di Massimo De Vita),

Messer Paperone e il Serpentone, che anticipa nei temi di alcuni anni la fortunata storia del

Messer Papero. Tuttavia,

cambia l’ambientazione, non cambia la dinamica: anche qui Paperino svolge il ruolo di inconsapevole marionetta del destino ed è al centro delle dinamiche ladresche e delle interazioni tra i vari personaggi, uscendone comunque vittorioso. Una storia che si apprezza soprattutto per il

dinamismo e per una certa

consequenzialità delle scene. I disegni di un De Vita jr. assumono qui sempre più la fisionomia classica che verrà proposta in quegli anni, affiancandosi a quelle di Scarpa e Cavazzano, e ponendosi in continuità grafica con essi.

Apre la sezione delle storie inedite un altro lavoro di Noel Van Horn come autore completo,

Topolino e il mistero da incubo. Non è inusuale trovare

Topolino, nelle produzioni straniere,

al centro di situazioni perigliose che sembrano più grandi di lui. Van Horn, qui, non è da meno e replica un

meccanismo forse un po’ troppo meccanizzato e che stride lungo tutto il percorso, ma

che rileva anche e soprattutto

per due aspetti grafici: il

recupero di elementi classici del fumetto disneyano (e soprattutto la presenza di tre arci-nemici di Topolino, rappresentati dai dottori Acca, Kappa e Zeta) e

le ambientazioni notturne, colme di un senso di inquietudine nelle tavole centrali, dove le vignette si susseguono e la gabbia vede confondersi la zona scura con quella bianca in diversi punti. Un piccolo esperimento che si fa apprezzare per il suo risultato.

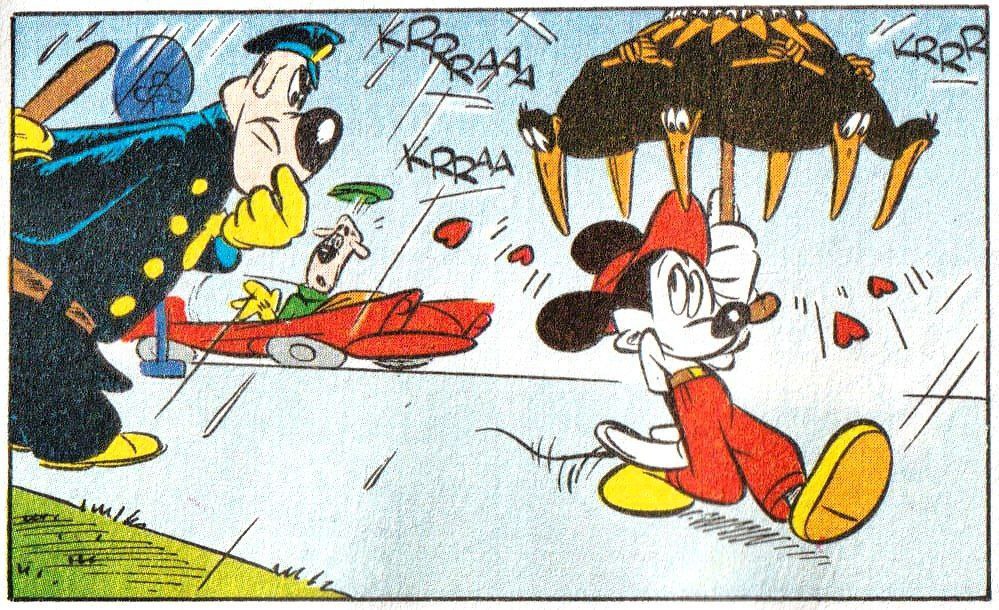

Gli elementi classici si ritrovano anche nelle due successive storie a firma di Daan Jippes. Nella prima,

Topolino e un corvo per amico, i disegni del maestro olandese sembrano un

fiero rifacimento delle linee e delle forme di un Gottfredson maturo (era in quegli anni che il maestro di Kaysville si avviava a cessare la propria attività di

cartoonist e disegnatore).

Molta interazione accompagnata da gag buffe e slapstick: gli ingredienti di questo piccolo capolavoro, che non sembra essere erroneo accostare sia alle storie di Gottfredson, sia a un certo senso per l’animazione disneyana degli anni ’30-’40. Davvero un piccolo spettacolo per gli occhi. Meno improntata ai modelli classici appare invece la seconda storia,

I tre porcellini e la sfida all’ultimo soffio (qui inseriti in occasione dei novant’anni dalla loro prima apparizione animata), che invece mette in mostra tutta

l’iperbole umoristica del maestro olandese e che si nota per la

forte dinamicità delle scene, ancora una volta assumendo una prospettiva quasi cinematografica.

Una scena estremamente gottfredsoniana.

Meno entusiasmante, forse, la storia successiva,

Paperi… mitici! (Seppälä/Rodriguez Peinado), che rimane

molto ancorata ad un senso di banalità di alcune storie della produzione nordeuropea. Al di là della caratterizzazione quale storia in costume (qui da noi a lungo percorsa e forse fin troppo abusata), è forse

l’aspetto grafico che la rende un po’ più gradevole, ma non di certo entusiasmante come le precedenti.

Di ben altro tenore, il nuovo capitolo dai

Diari di Paperone di Korhonen.

La stagione dei fiori di ciliegio non solo cerca di

aggiungere ulteriori tasselli alla continuity paperoniana, ma questa volta ci porta in

un’ambientazione inusuale e che probabilmente Don Rosa aveva potuto solo immaginare. Paperone approda nel Giappone dell’epoca Meiji (1868-1912), dove si vede anche il senso di ostilità locale verso le influenze straniere, qui personificate dai vari Bassotti e dai costumi europei che questi indossano. Una storia

molto delicata in più parti, forse più ispirata al

Kwaidan di Lafcadio Hearn che non all’

Ultimo samurai di Edward Zwick, ma dove sempre

il fascino e il mistero della cultura nipponica si manifestano e colpiscono anche un Paperone in crescita e che ha alte ambizioni per sé. Molto posati e “normalizzati” i colori e i disegni della prima parte della storia, mentre nella seconda parte ritroviamo il tratto

naif dello sceneggiatore finlandese. Ancora una volta, però, bisogna dire che il bersaglio narrativo di queste storie è centrato e offre una buona alternativa ai soliti riferimenti alla

Saga.

Estrema sobrietà in questo nuovo capitolo dei Diari di Paperone.

Se i Tre Porcellini compiono novanta anni, anche un altro traguardo tondo è raggiunto da due personaggi del mondo disneyano, che sono stati protagonisti anche con una propria serie negli anni ’90 e di recente ritornati al cinema in una veste tutta nuova. Stiamo parlando di Cip e Ciop, i due scoiattoli esuberanti creati dall’animatore Bill Justice nel 1943 e che qui vengono proposti in due storie (una

one page story e una breve), con i disegni di Harvey Eisenberg. Se nella prima (

Cip e Ciop esperti di golf) prevale

l’umorismo immediato tipico delle gag pages di quegli anni (ci riferiamo a quelle di Barks), nella seconda (

Paperino campione di golf) vi è una

maggiore costruzione delle situazioni umoristiche, ma il meccanismo narrativo appare forse poco rodato e salta alcuni punti logici qua e là; diversamente, il comparto grafico è sicuramente apprezzabile, garantendo l’effetto

slapstick e con un andamento che ricorda molto l’animazione classica.

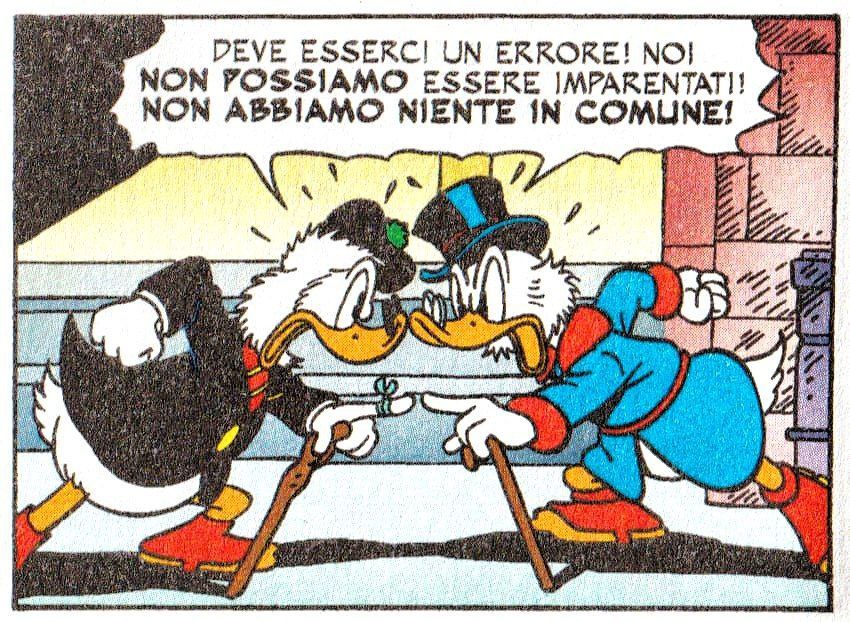

Parenti serpenti?

In continuità con i numeri precedenti, viene qui proposta un’altra storia dal prezioso volumetto

Bark’s Friends. È il turno questa volta di

Zio Paperone e lo sport di famiglia (Lustig/Vicar). Una storia divertente, con un

piccolo appunto parentale non da poco, dove Paperone e Cuordipietra… sono imparentati (anche se alla lontana, per tranquillizzare gli ortodossi fan della

continuity donrosiana). Lustig, comunque, confeziona una

storia molto gradevole, dove non vi è (come in

Zio Paperone e il torneo monetario) una sfida che non si risolve se non per un “cavillo”, bensì

è Paperino a smascherare gli imbrogli di Cuordipietra.

I disegni di Vicar sono forse quelli che più si avvicinano ai disegni di Barks, benché riescano a

mescolare perfettamente gli elementi classici con alcuni guizzi personali.

Chiude questo albo una storia forse un po’ scialba e meno interessante.

Topolino e la Principessa in pericolo (Dester/Asteriti) si ricorda, come indicato anche dall’editoriale di riferimento di Davide Del Gusto, per la sua

forte ispirazione al leggendario corto (e alla sua trasposizione a fumetti)

Topolino Ammazzasette. Nonostante la preziosa

reference,

la storia convince poco e risulta essere per lo più un racconto dissonante nel suo tentativo di mettere insieme molti (forse troppi) elementi di ispirazione medievale.

In definitiva, anche questo albo risulta ben riuscito, seppur si rilevano

molte piccole “macchie” rispetto ai precedenti. Tuttavia, come già ampiamente ribadito,

la giusta commistione tra storie di interesse, storie celebrative, storie riempitive viene perfettamente gestita anche dal sapiente uso degli editoriali esplicativi e dalla presenza di disegni di pregio. Insomma, la tendenza registrata sul finire dello scorso anno può dirsi definitivamente consolidata e duratura.

Voto del recensore:

4/5Per accedere alla pagina originale della recensione e mettere il tuo voto:

https://www.papersera.net/wp/2023/06/13/almanacco-topolino-13/

Papersera.net

Papersera.net